弥生時代の青銅器の一種。

扁円形の中空の身と、それを吊下げるための鈕とから成る。

鐸身に流水文や袈裟襷文などの文様がある。

本来は内部に舌をもち、鐸身を揺り動かして音を出す一種の楽器であったが、のちに次第に大型化し、祭器へと転化していったと思われる。

おもに、広島県から静岡県にかけて分布するが、九州や関東からは小型のものが出土する。

朝鮮半島に小銅鐸と呼ばれるものがあって、銅鐸の祖形とされている。

近畿地方を中心に、中四国から東海地方までの地域で多く出土する弥生時代の青銅器。

家畜の首につけられたベルが朝鮮半島経由で日本に伝わり、大型化して様々な文様が施されるようになった。

豊作や集落の安全を祈る祭祀(さいし)に使われたとみられるが、時代とともに利用法が、音を鳴らした「聞く銅鐸」から「見る銅鐸」に変化していったとされる。

最近買取した品物のご紹介

三浦竹泉で純銀製の火屋が付いた香炉を骨董品売却依頼頂き、宅配でお送り頂きました。

数点の根付の骨董品売却依頼を頂き、出張してお譲り頂きました。

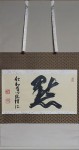

禅語の一行書の骨董品売却依頼を頂き、数本の掛軸を宅配でお譲り頂きました。

六古窯の陶器の骨董品売却依頼を頂き、宅配で伊賀焼や信楽焼の古陶器をお譲り頂きました。

陶磁器の骨董品売却依頼を頂き、出張して数点の作家の逸品をお譲り頂きました。

伊万里焼の古陶器の骨董品売却依頼を頂き、宅配でお譲り頂きました。

中国美術の古陶器の骨董品売却依頼を頂き、出張してお譲り頂きました。

骨董品売却依頼で古陶器の馬の目皿や、数点の諸道具を宅配でお譲り頂きました。

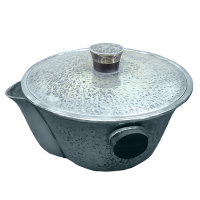

骨董品売却依頼で茶道具の釜や風炉を宅配でお譲り頂きました。

骨董品買取依頼で銅器の花瓶をお譲り頂きました。