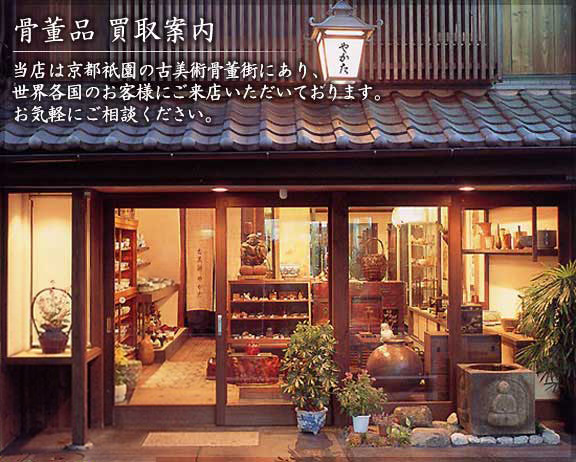

当店は骨董品の彫金細工・金工細工を買取いたします。

当店は骨董品の彫金細工・金工細工を買取いたします。

彫金細工、金工細工は刀や刀装具、鎧兜(よろい、かぶと)から始まり、骨董品買取の際には高価買取させて頂く品々も多くあります。

-200x146.png)

江戸時代、明珍派の甲冑師たちがはじめた「自在置物」は、龍、蛇、鯱、鯉、海老などを本物そっくりに、実際に動かせ、すべて鉄で作られていました。

自在置物の作者には、明珍宗察、明珍宗安、明珍吉久、明珍宗清、明珍宗光、などがいます。

骨董品買取の際には、一千万円を超える高価買取の品物もあります。

明治に入ると時代の変化に伴い、万国博覧会の転機を経て、欧米にはないカラフルな象嵌は各地で注目を浴び、日本古来の彫金細工の技と、彫金家の工夫と努力で明治期の彫金が花開いていったのです。

現在では、日本を代表する、骨董品、古美術品で、高価買取できます。

江戸、明治ならではの職人技が生かされ、現在では再現できない彫金細工、金工細工があります。

また、明治から昭和初期に、彫金師たちが、素晴らしい伝統工芸を駆使した作品もあり、これらの作品は、世界中から注目されており、日本の骨董品の代表的な品物になっています。

骨董品買取の際には、数百万円の高価買取できる品物もあります。

骨董品買取の際、作家の中でも、下記の作家は、特別高価買取できます。

鈴木長吉、大島如雲、加納夏雄、海野勝珉、正阿弥勝義、香川勝広、荒木東明、一宮長常、岡崎雪声、香取秀真、香取正彦、金谷五郎三郎、山田宗美、黒瀬宗世、後藤一乗、高村豊周、秦蔵六、等です。

日の目を見ず埋もれた品が多くあり、このような作品は特別高価買取対象で、驚きの価格で買取できます。

彫金細工・金工細工買取

買取した品物のご紹介

| 三浦竹泉で純銀製の火屋が付いた香炉を骨董品売却依頼頂き、宅配でお送り頂きました。 2023年6月21日 |  |

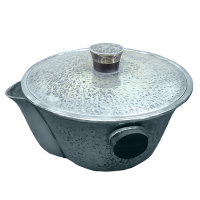

売却済 先に品物を紹介させて頂きます。日本の骨董品や茶道具を沢山作っておられる三代 三浦竹泉の作品です。質素な作品ですが、日本独自の侘び寂の世界で映える、趣のある三浦竹泉の逸品で、高価買取させて頂きました。火屋は純銀で、非常に細工の良い丁寧な彫金細工が施されております。採光の加減で白く光っており、昔の品物で、銀の変色が見られます。純銀は簡単に綺麗になりますが、昔のまま、販売しております。台は 唐木 で出来ております。採光の加減で白く光っておりますが、共箱でご覧のように保存状態の良い品物で、このような諸道具は買取させて頂きますのでよろしくお願いいたします。 三代 三浦竹泉 1900(明治33)年~1990(平成2)年、初代竹泉の末子で、大正10年 襲名。名を三郎、号 を篩月庵とする。昭和6年に四代に 家督 を譲って以後も「竹軒」と号し製作を続ける。 古美術やかたの店頭には2000点以上の売却いただいた美術品や諸道具を価格表示し販売しており、ホームページ上には500点以上の古美術工芸品を価格表示し掲載しています。売却頂いた遠くのお客様でも、ご納得頂けるように営業しております。 |

|---|---|

| 数点の根付の骨董品売却依頼を頂き、出張してお譲り頂きました。 2023年6月19日 |  |

売却済 時代は江戸時代のものだと思われ、先代がコレクターの方より、直接買い付けた形彫りの根付です。古い時代の、丁寧で味わいのある職人技が冴える逸品です。長年の時代を経てきた味わいがあり、少しヒビが見られますが、これ以上割れたり欠けたりしないようです。作者の銘も無く当然共箱でもありませんが、保存状態の良い昔の逸品なので紹介させて頂きました。採光の加減で白く光っております。この作品は、競り市やオークションで買い受けた作品ではありません。直接お客様より入荷した、うぶ荷と呼ばれる貴重な蔵出しの作品で、現状のまま販売しております。近年、根付類はアジア圏からの輸入品が多くみられますが、当店では、日本の古い品物のみを販売しております。 根付の素材について少し説明させて頂きます。根付の素材は象牙 、イノシシやセイウチの牙、鹿の角、骨、黄楊木 などの木製、陶器、彫金金具、漆、琥珀、 珊瑚 などがあります。蒔絵や透かし彫りの施された作品もあります。形状は、からくり根付、差根付、面根付、形彫根付、饅頭根付、鏡蓋根付、箱根付など、その他にも根付にはいろいろな種類があります。細工や時代、材質によっては骨董品売却の際、高価買取できる品物も数多くあります。最近では象牙の根付の取引が日本だけなので海外のお客様には販売できず、買取価格も安くなる傾向があります。 |

| 禅語の一行書の骨董品売却依頼を頂き、数本の掛軸を宅配でお譲り頂きました。 2023年6月17日 |  |

売却済 先に品物を紹介させて頂きます。この茶掛けの掛け軸は横物の作品で、仁和寺の44世 小林隆仁の作品です。黙文字で、共箱ではありませんが表具も昔の裂を使い、風格のある逸品です。この掛軸は横物で、茶会で使われるのに丁度良い作品です。この作家の小林隆仁は仁和寺の高僧で44世で、昭和58年6月23日就任~昭和63年6月22日退任されています。本紙は 紙本 で古い時代 の逸品ですが、ご覧のように、保存状態の良い掛軸です。面白い図柄で、状態の良い昔の掛軸や茶席の書画、高僧の書画は買取させて頂きます。 書が書かれていることが殆どですが、茶掛けの掛軸も高価な作品が多くあります。茶道で使われるお軸で、一行だけ字が書かれた掛軸や、家元の宗匠が書かれたお軸も高価買取させて頂けます。茶道で使われている掛け軸は、禅語が書かれており簡単な字や丸一つ書かれていても大切な作品も有ります。先代や昔から茶の湯に親しまれているお家、このようなお宅にある字の書かれた掛軸には高価な作品もよくあります。 |

| 六古窯の陶器の骨董品売却依頼を頂き、宅配で伊賀焼や信楽焼の古陶器をお譲り頂きました。 2023年6月15日 |  |

売却済 先に品物を紹介させて頂きます。ご覧のように昔の味の有る逸品です。一見、伊賀焼や信楽焼の様な花入れですが、面白い作品です。割れキズも無く保存状態 の良い 逸品 で綺麗な作品で、買取させて頂きました。写真をご覧のように、共箱もあり、大切に仕舞われていた逸品です。この作品は茶の湯の愛好家のお宅より買取させて頂きました、抹茶道具や煎茶道具をお持ちの茶道愛好家は面白い作品や、個人的に気に入られた作品も多く持っておられ、このような面白い作品も珍品として使われてきたようです。この作品は、競り市やオークションで買い受けた作品ではありません。直接お客様より入荷した、業界ではうぶ荷と呼ばれる貴重な蔵出しの作品で、現状のまま販売しております。 中世から現在まで陶磁器の生産が続き、滋賀県甲賀市信楽を中心に作られる陶器です。狸の置物が有名ですが、素朴さのなかに、日本人の風情を表現したものとして、信楽特有の土味を発揮し、登窯、窖窯の焼成によって得られる温かみのある火色の発色と自然釉によるビードロ釉と焦げの味わいに、わび・さび”の趣を伝えていいます。室町・桃山時代以降、茶道ともに茶陶信楽として茶人や文化人に好まれ、珍重されてきました。古琵琶湖層の粘土層の土を使い、古信楽と呼ばれる特有の土味で、素朴であたたかい情感が生まれた陶器です。器面の素地が荒く、細かな石粒などが多く含まれていることも特徴です。古信楽に見られる特徴的な窯変の現象も魅力の一つです。 |

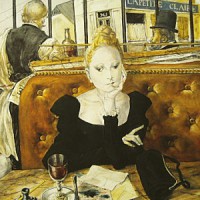

| 陶磁器の骨董品売却依頼を頂き、出張して数点の作家の逸品をお譲り頂きました。 2023年6月13日 |  |

売却済 先に品物を紹介させて頂きます。明治時代後期から昭和初期にかけて作られた花瓶です。綺麗な上がりの 染付 模様で、昔の職人技が素晴らしい品物です。この 花瓶 も、上薬の 釉薬 の染付の色や図柄が面白く 上手 の 逸品 と言っても良い品物です。貫入 や アタリ も無く 保存状態 も良く、未使用品の様な品物で、共箱 が付いております。四君子文とは梅・菊・蘭・竹を四君といい高貴なところで四君に似ているということで、中国の宋の時代に好まれた文様です。その後日本でもおめでたい文様としてキモノや帯に多く用いられ、扇面や雲などと合わせたものも見られます。採光の加減で白く光っておりますが、ご覧のように保存状態の良い品物です。 細かい模様の陶磁器なので、陶芸作品について少し説明させて頂きます。陶芸作品の焼き物は、登り窯のように火をくぐり自然の中で完成し作品の景色や、状態は、焼きあがるまでわかりません、そこに陶芸作品の面白さがあり、同じ窯で同時に焼かれても、一点、一点、違い同じ上がりの陶芸作品はありません。焼き上がりの景色や出来栄えにより価格は大きく違ってきます。買取専門店では、相場との言葉をよく聞きますが、同じ作者の同じ作品でも、出来上がりにより価格が倍以上違う事も有り、また若作りと晩年の作品では、数十倍買取価格も変動することもあります。また、産地の特定や、時代の判断は、高台の土や陶芸作品の色合い、また図柄の伸びやかな生き生きとした大胆な構図、形で判断します。 |

近世・近代の彫金細工・金工細工

彫金細工、金工細工は刀や刀装具、鎧兜(よろい、かぶと)から始まり、現在、鎧兜は、骨董品買取の際には高価買取させて頂く品々も多くあります。

-200x146.png) 自在置物

自在置物

江戸時代、明珍派の甲冑師たちがはじめた「自在置物」は、龍、蛇、鯱、鯉、海老などを本物そっくりに、実際に動かせ、すべて鉄で作られていました。

自在置物の作者には、明珍宗察、明珍宗安、明珍吉久、明珍宗清、明珍宗光、などがいます。

骨董品買取の際には、一千万円を超える高価買取の品物もあり、博物館等に収められております。

万国博覧会と彫金細工・金工細工

明治9年の帯刀禁止令以降、刀装具の制作を生業としていた彫金家は、とっても大変な時代を迎え、将軍家のお抱えとして活躍した椎名家、西村和泉、粉川市正、太田駿河守などの名跡が次々と廃業しました。

そのような危機的状況を救ったのは、万国博覧会でした。

明治に入ると、明珍派では作られなくなり、京都で工房生産が始まりました。

銀、赤銅、素銅、四分一などを用いて、土産物向きの小型の作品を多く生み出しました。

それらの品々は、欧米にはないカラフルな象嵌は各地で注目を浴び、日本古来の彫金細工の技と、彫金家の工夫と努力で明治期の彫金が花開いていったのです。

現在では、日本を代表する、骨董品、古美術品で、高価買取できます。

彫金技法

彫金技法は、主として「彫る技法」、「嵌める技法」、「打つ技法」があります。

彫金技法は、主として「彫る技法」、「嵌める技法」、「打つ技法」があります。

彫金技法の種類では、毛彫り、打ち込み、鋤彫り、平象嵌、高肉象嵌、片切り彫り、等

色金材料

色金材料では、純金、青金、火銅、赤銅、純銀、朧銀、四分一、黒四分一、白四分一等。

たとえば、四分一とは銅75 % ・銀25 % の合金です。

また、白四分一とは、銀が60 % 以上、銅40 % 以下で、銀を多く含んだ合金材料です。

火銅とは、真赤な朱色の特殊な銅で、煮込んで着色し作られ、現在では作れません。

江戸、明治ならではの職人技が生かされ、現在では再現できない彫金細工、金工細工が

世界中から注目されており、日本の骨董品の代表的な品物になっています。

骨董品買取の際には、数百万円の高価買取できる品物もあります。

彫金細工・金工細工の作家

骨董品買取の際、作家の中でも、下記の作家は、特別高価買取できます。

骨董品買取の際、作家の中でも、下記の作家は、特別高価買取できます。

鈴木長吉、大島如雲、加納夏雄、海野勝珉、正阿弥勝義、香川勝広、荒木東明、一宮長常、岡崎雪声、香取秀真、香取正彦、金谷五郎三郎、山田宗美、黒瀬宗世、後藤一乗、高村豊周、秦蔵六、など

彫金細工・金工細工の買取例