石川県輪島市で産する漆器。

下地に焼成した粘土粉と生漆 (きうるし)、姫糊などを混ぜた特殊な地粉 (じふん) を用いるため、堅牢なことで有名。

装飾法は蒔絵や沈金が行われているが、特に沈金が盛んで、文様を彫るのに小型の丸のみを用いることが多いのも特色の一つ。

輪島塗の起源は応永年間 (1394~1428) に根来寺の僧が伝授したと伝えられ、室町時代から現代まで生産が続き、高級品が作られている。

輪島市から産する漆器。

江戸中期以後発達。

特有の地の粉(こ)を用いた堅牢(けんろう)なもので、沈金(ちんきん)・蒔絵(まきえ)、特に沈金を特色とする。

石川県の輪島市に産する漆器。

膳、椀、平皿などをつくる。

伝承によれば、応永年間(1394‐1428)に紀州根来(ねごろ)寺の僧が輪島の重蓮寺に来て、寺用の椀類を作ったのが初めといわれる。

寛文年間(1661‐73)には輪島特産の地の粉(じのこ)(珪藻土)の発見によって堅牢な下地作りに成功し、輪島塗の名を高めた。

加飾技法としては沈金(ちんきん)と蒔絵(まきえ)が主である。

沈金の技法は享保(1716‐36)のころ館順助によって始められ、天保年間(1830‐44)には橋本佐助が蒔絵に沈金を併用した綆紗(こうさ)塗を考案した。

石川県輪島で産する漆器。

下塗りに珪藻土系の地の粉による本堅地ほんかたじを用いるため堅牢なことと、沈金彫りによる装飾を特色とする。

江戸中期、館順助により開かれ現代も続く。

最近買取した品物のご紹介

三浦竹泉で純銀製の火屋が付いた香炉を骨董品売却依頼頂き、宅配でお送り頂きました。

数点の根付の骨董品売却依頼を頂き、出張してお譲り頂きました。

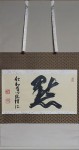

禅語の一行書の骨董品売却依頼を頂き、数本の掛軸を宅配でお譲り頂きました。

六古窯の陶器の骨董品売却依頼を頂き、宅配で伊賀焼や信楽焼の古陶器をお譲り頂きました。

陶磁器の骨董品売却依頼を頂き、出張して数点の作家の逸品をお譲り頂きました。

伊万里焼の古陶器の骨董品売却依頼を頂き、宅配でお譲り頂きました。

中国美術の古陶器の骨董品売却依頼を頂き、出張してお譲り頂きました。

骨董品売却依頼で古陶器の馬の目皿や、数点の諸道具を宅配でお譲り頂きました。

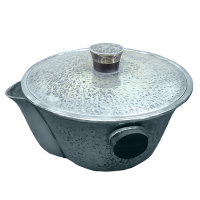

骨董品売却依頼で茶道具の釜や風炉を宅配でお譲り頂きました。

骨董品買取依頼で銅器の花瓶をお譲り頂きました。