もともと室内の貴人の傍らにたてて風を避けたものであり、中国漢時代が起源とされています。

古く中国ではよく木や金属・貴石など堅い材質のものも用いておりましたが、我が国には奈良時代に伝えられ、平安時代より室内調度品として発展しました。

なかでも『せんずい(山水)屏風』と呼ばれる、大和絵の様式で山水が描かれた六曲一隻のものが平安時代後期の代表作として知られています。

中世以後は左右二つの屏風を一双ととらえ、関連する図柄や書をかくことが約束事の様になり、重要な両面形式として数々の名作を残す事となりました。

最近買取した品物のご紹介

三浦竹泉で純銀製の火屋が付いた香炉を骨董品売却依頼頂き、宅配でお送り頂きました。

数点の根付の骨董品売却依頼を頂き、出張してお譲り頂きました。

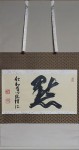

禅語の一行書の骨董品売却依頼を頂き、数本の掛軸を宅配でお譲り頂きました。

六古窯の陶器の骨董品売却依頼を頂き、宅配で伊賀焼や信楽焼の古陶器をお譲り頂きました。

陶磁器の骨董品売却依頼を頂き、出張して数点の作家の逸品をお譲り頂きました。

伊万里焼の古陶器の骨董品売却依頼を頂き、宅配でお譲り頂きました。

中国美術の古陶器の骨董品売却依頼を頂き、出張してお譲り頂きました。

骨董品売却依頼で古陶器の馬の目皿や、数点の諸道具を宅配でお譲り頂きました。

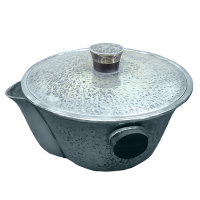

骨董品売却依頼で茶道具の釜や風炉を宅配でお譲り頂きました。

骨董品買取依頼で銅器の花瓶をお譲り頂きました。