三重県伊賀市丸柱、槇山一帯で産する陶器。

滋賀県の信楽 (しがらき) に近接するが、生産開始年代は不明。

茶陶としての伊賀焼は桃山時代、16世紀末に伊賀の国主筒井定次の奨励によって生産され、この時期のものを古伊賀または筒井伊賀と呼ぶ。

江戸時代には領主藤堂家の保護を受け、寛永年間 (1624~44) に優れた水差し、花器などが生産され茶人に好まれた。

この時期の作品を藤堂伊賀と呼ぶ。

その後は宝暦~文化年間 (1751~1818) に盛んであったが幕末、明治初年にはしだいに衰微した。

その後大正年間に川崎克堂や宮川香山の努力で復興し、今日ではおもに茶陶や花器を製造している。

三重県伊賀市丸柱付近で産出する陶器。

古く中世から作られ、桃山時代から江戸時代にかけて花入れや水指(みずさし)など茶器類が多く作られた。

三重県阿山郡阿山町(現・伊賀市)丸柱,槙山一帯の陶器。須恵器系の窯技から発達したとみられる。〈筒井伊賀〉〈藤堂伊賀〉などの茶器類は桃山〜江戸初期の作で,古田織部好み。

伊賀国(三重県)阿山郡の旧伊賀上野領一帯で作られた陶器の総称。

須恵器系の窯技から発達したとみられるが、室町時代以前の古窯址の存在は不明である。

〈古伊賀〉と呼ばれる作品は主として桃山時代のもので、古窯址は槙山(まきやま)、丸柱、伊賀城内にあり、1585年(天正13)に筒井定次、1608年(慶長13)に藤堂高虎が領主として入部してからは、俗に〈筒井伊賀〉とか〈藤堂伊賀〉とも呼ばれた。

しかし両者の作風の相違は判然とせず、作為の強い織部好みのものを特徴としている。

最近買取した品物のご紹介

三浦竹泉で純銀製の火屋が付いた香炉を骨董品売却依頼頂き、宅配でお送り頂きました。

数点の根付の骨董品売却依頼を頂き、出張してお譲り頂きました。

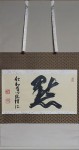

禅語の一行書の骨董品売却依頼を頂き、数本の掛軸を宅配でお譲り頂きました。

六古窯の陶器の骨董品売却依頼を頂き、宅配で伊賀焼や信楽焼の古陶器をお譲り頂きました。

陶磁器の骨董品売却依頼を頂き、出張して数点の作家の逸品をお譲り頂きました。

伊万里焼の古陶器の骨董品売却依頼を頂き、宅配でお譲り頂きました。

中国美術の古陶器の骨董品売却依頼を頂き、出張してお譲り頂きました。

骨董品売却依頼で古陶器の馬の目皿や、数点の諸道具を宅配でお譲り頂きました。

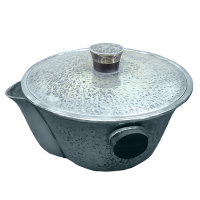

骨董品売却依頼で茶道具の釜や風炉を宅配でお譲り頂きました。

骨董品買取依頼で銅器の花瓶をお譲り頂きました。