kaitori

骨董品売却依頼で面白い品物をお譲り頂きました。

売却済

写真7枚掲載、ご覧下さい。

2022年8月13日

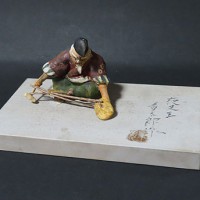

この人形は人形作家が作られた逸品ではなく、花柳章太郎が作られた逸品です。昭和初期頃に作られた人形で、面白い作風です。昔の作品ですが保存状態も良く、大切に仕舞われてきた逸品です。初だしで買い求めた作品で、共箱も付いており、古い時代の想い出が込められた作品です。この作品はお店で販売しているお求めやすい品物で、ホームページ上では販売しておりませんが紹介させて頂きます。店頭では二千円から一万円までの楽しいアンティークの品物を沢山販売しておりますので、是非ご来店くださいませ。

茶道具売却依頼で、河井寛次郎の抹茶茶碗をお譲り頂きました。

売却済

写真8枚掲載、ご覧下さい。

2022年8月12日

この作品は河井寛次郎の鉄釉茶碗です。共箱ではありませんが、河井寛次郎は多くの試作品を作り、研究に励んでおられました。上りの悪い逸品や、景色の気に入らない逸品は、人々に差し上げておられたのだと思われます。河井寛次郎記念館に伺うと分かりますが、上絵付や飴釉、自然釉が施された陶片が、登り窯周辺に放置されております。この作品を持って、河井寛次郎記念館で箱書きと鑑定をして頂くと、3万円から5万円の費用が必要です。

昔の作家は大変な時間と努力を積み重ね、やっとの思いで独自の作品を作り上げます、少し作家の苦労話をさせて頂きます。一般的に芸術家が一生涯に制作された作品で、力作や秀作は制作した全作品の二割ぐらいだと聞いております。例えば、河井寛次郎の登り窯の周辺では多くの陶片が残され色や形を探るのに何千もの陶片を焼き、研究されていました。殆どの芸術家は、試行錯誤を何年も繰り返し、50歳頃になりようやく自分独自の作品が出来るようです。最近では才能は何もしなくてもすぐに開花すると思う若者も多くおられますが、プロスポーツやオリンピックの選手達は口を揃えて何年もかかり、周りの人に助けてもらい自分の 境地 にたどりつくと話されます。芸術家も同じで、研究して境地に入られた晩年の作品は、高価で取引されているようです。これらの作品を査定、鑑定する古美術商も当然、同じ事が言えるでしょう。

断捨離をされているお客様より、浮世絵の版画をお譲り頂きました。

売却済

写真8枚掲載、ご覧下さい。

2022年8月11日

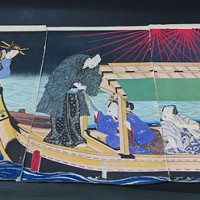

この作品は、豊国の作品で、両国夕涼之図です。三枚続きの作品ですが、保存状態も悪く、赤い色合いもきつく、明治時代に作られた逸品だと思われます。辛うじて三枚あり一つの物語を描いております。さすが豊国の図柄は素晴らしく、昔の職人技が冴える浮世絵の逸品です。浮世絵の木版画は復刻版の作品が、江戸時代より明治時代、昭和にも多く作られており、簡単に見分けられるものではありません。そして、この作品を見て頂くと分かりますが、周りに縁が付いています、この縁が大切で縁の無い作品は買取価格も安くなります。

浮世絵版画は、太首や役者絵、また美人画や風景画等、多くの作品がありますが、人気があるのは江戸時代の浮世絵版画で、世界中の人々に愛され、多くのコレクターがおられます。最近の様などこにでも行けるグローバルな時代には、やはり世界で通用する逸品が人気で、浮世絵版画は最近では非常に高価な価格で取引されています。小さい紙きれで、持ち運びに便利で、非常時にも簡単に持ち出せ、世界中に愛好家がおられ、換金するのも簡単です。

永楽善五郎の花入れをご高齢のお客様よりお譲り頂きました。

売却済

写真9枚掲載、ご覧下さい。

2022年8月10日

著名な作家の永楽善五郎の作品で交趾鶴首の花入の逸品です。たっぷりと掛けられた交趾の釉薬の色が綺麗で上りの良い逸品です。保存状態も良く、スレやホツも無く、大切に使用され、未使用品の作品です。昭和初期頃作られた逸品で、茶の湯で好んで使われてきた茶道具ですが、長年の年月を経ても綺麗な共箱が付いております。永樂即全(十六代)の父は十五代永楽正全で、父亡き後、昭和9年に善五郎を襲名します。京の伝統陶芸協会 初代会長で、三千家の職方として務めをはたされ、千家十職の一人です。

代々続いたお宅の貴重な煎茶道具で、蒔絵が素晴らしい香合や諸道具をお譲り頂きました。

売却済

写真8枚掲載、ご覧下さい。

2022年8月9日

蒔絵が綺麗な香合です。共箱はありませんが合わせ箱に入っています。昔の職人技が素晴らしい逸品で、丁寧に作られた作品です。平蒔絵で丁寧に描かれており、長い年月を経てきた逸品ですが、保存状態の良い漆芸作品です。平蒔絵の中でも消し平蒔絵で作られております。消し平蒔絵は、漆を使って出来るかぎり薄く絵を描き、その上に消し金粉と呼ばれる金粉を粉筒または真綿に付けて蒔きます。漆の部分には全て金粉が付着し、蒔いた跡がはっきりと表れます。漆が乾いたら、摺り漆をし再度乾かします。この工程によって金粉がしっかり付着します。漆が乾いたところで、完成となります。

この作品のような漆芸品は保存状態が大切で、漆器の保存の仕方を説明させて頂きます。

漆器は非常に傷が付きやすいもので、タオル等の毛羽立ったものでの手入れは止めて下さい。漆器のお手入れ専用の物があると一番です。一般的な漆芸品は、耐水性はまあまあありますが、水につけるのは良くないと思われます。濡れ手ぬぐいで軽く拭く程度で十分です。お椀など食器類は水洗いできますが、一つ一つ洗った方が確実です。また、洗剤の使用は避け、乾燥の際は直射日光は避けてください。お使いの際にはあまり熱いものを急に入れると色焼けの原因となることがあります。お椀をしっかりと温めてから入れてください。

昔にお母様が集められていた骨董品や香炉を、新潟県のお客様よりお譲り頂きました。

売却済 写真8枚掲載、ご覧下さい。 2022年8月9日 私は新潟県胎内市に住んでいますが、母が昔から集めていた …

江戸時代より何代も続いた兵庫県豊岡市のお客様より、骨董品売却依頼を頂き出張させて頂きました。

売却済 写真8枚掲載、ご覧下さい。 2022年8月7日 このお客様は兵庫県でも地方の豊岡市にお住まいで、玄武洞 …

最近では珍しい螺鈿細工の漆芸品を、骨董品売却依頼でお譲り頂きました。

売却済

写真8枚掲載、ご覧下さい。

2022年8月7日

昔に作られた螺鈿細工の逸品ですが、丁寧な蒔絵に優雅な螺鈿細工が施された作品です。江戸時代から明治時代に作られた漆芸作品で、長年の年月を経てきた味わい深い香合です。螺鈿細工で長年使用されてきた作品ですが、保存状態も良く、共箱ではありませんが合わせ箱が付いております。ずいぶん昔の作品で、螺鈿細工は技法が難しい逸品ですが、昔の技法が使われており、伝承された職人技が見られます。

螺鈿の技法を説明させて頂きます。

主に漆器や帯などの伝統工芸に用いられる装飾技法のひとつで、貝殻の内側、虹色光沢を持った部分を切り出した板状の素材を、漆地や木地の彫刻された表面に嵌め込む技法で、螺は貝、鈿は散りばめることを意味して、そのような方法で工芸品が作られました。使用される貝は、夜光貝や白蝶貝、また黒蝶貝や青貝、そしてアワビ、アコヤガイなどが使われます。奈良時代に唐から輸入され、鎌倉時代になると鞍の装飾として好まれ、室町時代になると中国の螺鈿細工の素晴らしい技術も導入されました。そして、安土桃山時代には輸出用の漆器は南蛮漆器と呼ばれ、ヨーロッパとの貿易によって急成長を成し遂げ人気のある工芸品となり、其の後江戸時代の日本では鎖国により日本向けの螺鈿が主要の品物となり、現在の螺鈿細工の基礎が築かれて行きました。

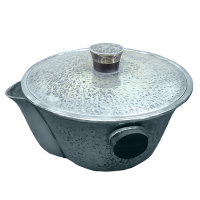

茶道具売却依頼で来店頂いたお客様より、水指や数点の茶道具をお譲り頂きました。

売却済

写真6枚掲載、ご覧下さい。

2022年8月6日

江戸時代から明治時代頃に作られた陶磁器の平水指しです。黒塗の蓋も付いており、茶の湯では夏のお茶会で好んで使われていた 逸品 らしく、保存状態も良く傷んでいる所はありません。この逸品は日本の古陶器だと思われますが、中国や韓国で作られた昔の透明感のある青磁や白磁の陶磁器なら非常に高価に買取させて頂けるでしょう。茶の湯の茶人はこのような趣のある作品を好まれるようで、茶道具には多くの種類の諸道具が残されています。

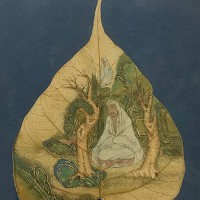

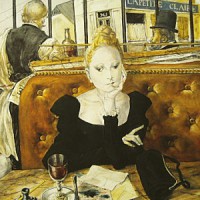

数点の仏画の掛け軸を直接お持ち頂き、神奈川県藤沢市のお客様よりお譲り頂きました。

売却済 写真3枚掲載、ご覧下さい。 2022年8月5日 インターネットで当店のホームページをご覧になり、神奈川 …