煎茶の風習が中国から伝えられたこともあり、初期には、中国から渡って来た道具を主として使用していましたが、日本での煎茶の発展、飲まれるお茶そのものの変化に応じて、新しい道具も作られるようになりました。

煎茶の道具は種類も多く、その名称も耳なれないものが多い。

同じ道具でも異なったいろいろの呼び方をされることも度々あります。

また同じ道具でも、流派によっては、使う場合と使わない場合があったり、また同じ名称でありながら別の道具をさすこともあります。

特定の流だけで使用される特殊な道具も中にはあります。

煎茶道で使用される主な道具には以下のようなものがある。

ただし実際には同じ道具であっても、流派によって呼称が全く異なる場合が多数見られる。

逆に同じ名称ながら、流派によって実際には違う道具のことを指す場合も少なくないため、呼称には注意が必要である。

急須、宝瓶(泡瓶)、茶銚とも

茶碗もしくは茗碗

茶托

湯冷まし

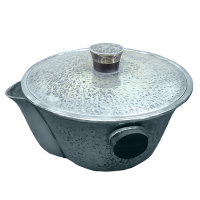

涼炉もしくは瓶掛

茶壺 (煎茶道)、茶心壺、茶入とも

瓶掛、灰炉、火炉とも 「瓶掛」は小型の火鉢。

建水、納汚(のお、のうお)、零し とも

ボーフラ(湯罐とも)もしくは土瓶

仙媒、茶量、茶合、茶則とも

水注もしくは水差し

巾筒もしくは巾盒

炉屏もしくは結界

茶櫃

提籃

器局

最近買取した品物のご紹介

三浦竹泉で純銀製の火屋が付いた香炉を骨董品売却依頼頂き、宅配でお送り頂きました。

数点の根付の骨董品売却依頼を頂き、出張してお譲り頂きました。

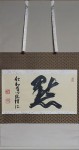

禅語の一行書の骨董品売却依頼を頂き、数本の掛軸を宅配でお譲り頂きました。

六古窯の陶器の骨董品売却依頼を頂き、宅配で伊賀焼や信楽焼の古陶器をお譲り頂きました。

陶磁器の骨董品売却依頼を頂き、出張して数点の作家の逸品をお譲り頂きました。

伊万里焼の古陶器の骨董品売却依頼を頂き、宅配でお譲り頂きました。

中国美術の古陶器の骨董品売却依頼を頂き、出張してお譲り頂きました。

骨董品売却依頼で古陶器の馬の目皿や、数点の諸道具を宅配でお譲り頂きました。

骨董品売却依頼で茶道具の釜や風炉を宅配でお譲り頂きました。

骨董品買取依頼で銅器の花瓶をお譲り頂きました。