大津市膳所で焼かれた陶器。

寛永年間 (1624~44) に膳所藩主石川忠総が茶人小堀遠州を招き、その指導を得て作陶させたといわれる。

作品のほとんどは茶器で特に大江茶入れが有名。

薄作りで鉄釉の釉調が美しい光沢をもつ。

滋賀県大津市膳所から産する陶器。

寛永年間(1624~1644)ごろの創始で、遠州七窯(えんしゅうなながま)の一つに数えられた。

大津市膳所で産する陶器。

開窯は慶長年間(1596~1615)頃か。寛永年間(1624~1644)、膳所城主石川忠総が命じ、小堀遠州の指導の下に茶器生産が始まる。

滋賀県大津市膳所に営まれた陶窯。

江戸初期に築かれて当初は瀬田焼とよばれた可能性があり、京都の陶窯の主流を受け止めて茶陶を焼く知名度の高い窯場となり、遠州七窯(なながま)の一つとされた。

その窯址については、文献が大津市瀬田大江町国分窯(かま)ヶ谷(たに)にあるとする国分窯は不詳であるが、大江窯は大津市瀬田久保江の若松神社内に発見された。

おもに黒褐釉(ゆう)を用いて茶入れ、天目茶碗(てんもくぢゃわん)、茶碗などの茶具を製し、小堀遠州の茶風が強く作風に反映しているといわれる。

明治維新のころいったん中絶したが、1919年(大正8)岩崎建三が再興した。

近畿地方、滋賀県の地域ブランド。

大津市で製作されている。

江戸時代初期、茶人であり武将であった小堀遠州の指導でつくられた焼物を起源とする。

膳所藩の御用窯として始められ、遠州七窯の一つとされる。

藩内の窯の総称ともいう。

しかし藩主の国替えにより藩窯としての膳所焼は短命に終わった。

1919(大正8)年から膳所焼の再興がはかられた。

主に茶器がつくられ、素朴で風雅な趣がある。滋賀県伝統的工芸品。

最近買取した品物のご紹介

三浦竹泉で純銀製の火屋が付いた香炉を骨董品売却依頼頂き、宅配でお送り頂きました。

数点の根付の骨董品売却依頼を頂き、出張してお譲り頂きました。

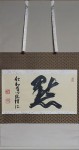

禅語の一行書の骨董品売却依頼を頂き、数本の掛軸を宅配でお譲り頂きました。

六古窯の陶器の骨董品売却依頼を頂き、宅配で伊賀焼や信楽焼の古陶器をお譲り頂きました。

陶磁器の骨董品売却依頼を頂き、出張して数点の作家の逸品をお譲り頂きました。

伊万里焼の古陶器の骨董品売却依頼を頂き、宅配でお譲り頂きました。

中国美術の古陶器の骨董品売却依頼を頂き、出張してお譲り頂きました。

骨董品売却依頼で古陶器の馬の目皿や、数点の諸道具を宅配でお譲り頂きました。

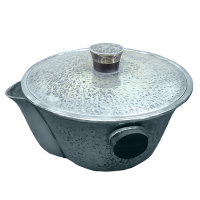

骨董品売却依頼で茶道具の釜や風炉を宅配でお譲り頂きました。

骨董品買取依頼で銅器の花瓶をお譲り頂きました。