kaitori

骨董品売却依頼で近県のお客様ですが、品物を持って来店頂きお譲り頂きました。

売却済

写真8枚掲載、ご覧下さい。

2022年9月16日

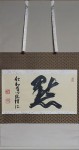

火屋は純銀製です。共布が付いており、二重箱に入っております。採光の加減で白く光っておりますが、未使用品で完品です。火屋は純銀で、金工作品の中でも、丁寧な象嵌細工や彫金細工が施され、彫る技法や嵌める技法が素晴らしい名品です。諏訪蘇山は、オリジナリティー溢れる青磁が得意で、飛び青磁や銀火屋の香炉などの青磁作品を得意としています。この作品は明治時代に生まれた二代 諏訪蘇山の逸品です。

二代 諏訪蘇山を紹介させて頂きます。

1890(明治23)年生まれで、1977(昭和52)年にお亡くなりになりました。1922(大正11)年、二代諏訪蘇山を 襲名。初代同様青磁に優れ、長年諏訪蘇山を名乗られ、陶芸界では著名な作家として有名です。各展覧会で受賞を重ね、数多くの作品を残しており、やはり初代同様に青磁の作品を得意としています。銘印は「蘇山」丸印。現在では4代目、母は千家十職の十二代中村宗哲、襲名は2002年で女性の陶芸家です。

骨董品売却依頼で、江戸時代の古伊万里焼をお譲り頂きました。

売却済

写真4枚掲載、ご覧下さい。

2022年9月9日

使いやすい人気の白磁の伊万里焼なので、紹介させて頂きます。この伊万里焼の鉢は小ぶりで、使いやすく、また白磁や染付のお皿は、どのような食物でも映えて、人気があります。江戸時代中期頃に作られた作品で、日本を代表する古伊万里です。割れやヒビも無く保存状態の良い逸品です。白磁の地模様にも面白い図柄がかたどられ、昔の職人技が素晴らしい逸品で、後に、真似をして作られた、瀬戸焼等の陶磁器とは違う、日本を代表する陶磁器です。このような白磁の陶磁器は最近では、アジアのお客様にも人気です。

骨董品売却依頼で、古陶器で古伊万里を兵庫県のお客様より宅配でお譲り頂きました。

売却済 写真4枚掲載、ご覧下さい。 2022年9月9日 古美術やかたでは買取依頼を最近、一日に二~三軒のお宅よ …

太田垣連月の水墨画の掛け軸を、神奈川県足柄下郡のお客様よりお譲り頂きました。

売却済 写真8枚掲載、ご覧下さい。 2022年9月8日 何代も続いたお家で神奈川県の箱根神社の近くにお住まいの …

太田垣連月の水墨画やその他掛軸を、お譲り頂きました。

売却済

写真8枚掲載、ご覧下さい。

2022年9月8日

この作品は大田垣蓮月の作品ですが、上に描かれた詩もなよなよと大田垣蓮月を模したように描かれており、本物ではなく贋物と思われます。大田垣蓮月は非常に人気のある歌人ですが、掛け軸や陶芸作品には多くの贋物があります。書かれている花押落款の蓮月の文字ももっと丸みのある穏やかな書体で、本物とは大きな違いがあります。この水墨画も、紙本に簡単に風景画が描かれておりますが、書き込みも悪く、優雅さも無く、南画や水墨画の良さが見られない逸品です。

大田垣蓮月とは、江戸末期から明治初期の歌人で、寛政時代に京都に生まれています。実父は伊賀上野の城代家老で、養父は知恩院の坊官大田垣伴左衛門光古です。幼少の頃丹波の亀岡城主松平家に奉公して、のち光古の養子望古と結婚したが、のち離別しました。1819年光古の養子古肥と再婚しましたが、蓮月33歳のとき、古肥が病死したので剃髪されました。蓮月は若年から歌道に親しみ、自詠の歌を彫った 陶器 も多く作っています。歌風は平明温雅で幕末京都女流歌人の代表者でもあり、富岡鉄斎も若年のときに彼女の庵居に遊び、富岡鉄斎と連月合作の作品も多く残されています。明治時代の明治8年に85歳で亡くなりました。

骨董品売却依頼を頂き、浮世絵版画を遠くのお客様より宅配でお譲り頂きました。

売却済

写真13枚掲載、ご覧下さい。

2022年9月7日

一恵斎芳幾(天保4年~明治37年)の「行列高縄ノ賑ひ」の大判の木版画で、三枚続の作品です。時代は江戸時代末期から明治時代にかけてのものだと思われます。芳幾は幕末から明治にかけて活躍した浮世絵師で、号は一恵斎、朝霞樓、晒落斎などです。数ある歌川国芳の門人の中でも、月岡芳年と並び称される存在で、美人風俗画や役者似顔絵などを得意としています。写真をご覧のように、端の部分に少し折れやシミがありますが、保存状態の良い品物です。このような昔の素晴らしい骨董品や茶道具は、買取させて頂きます。

この作品は浮世絵版画なので、高価な浮世絵版画の説明をさせて頂きます。浮世絵版画は、太首や役者絵、また美人画や風景画といろいろな作品がありますが、日本の骨董品のなかでも、世界の人々に人気があり、最近では非常に高価な価格で取引されています。やはりグローバルな世界では、世界中で人気がある作品が愛好家やコレクターに喜ばれています。特に江戸時代の浮世絵版画は、人気があり、この数年の間に非常に高価な日本を代表する骨董品となりました。日本の骨董品は、茶の湯の世界等の作品が値下がりしていますが、反対に浮世絵版画は高騰しております。

骨董品売却依頼で、古陶器の九谷焼をお譲り頂きました。

売却済

写真7枚掲載、ご覧下さい。

2022年9月4日

この九谷焼は赤絵と言われる、海外のお客様に人気の逸品で、明治時代から昭和初期の作品です。このような赤絵の九谷焼のお皿や器は、図柄が面白く、特に外国の人々に人気があります。割れたり欠けたりはしていなくて、保存状態の良い逸品です。この九谷焼は再興九谷の九谷焼で、再興九谷とは、春日山窯の木米風、古九谷の再興を目指した吉田屋窯、赤絵細描画の宮本屋窯、金襴手の永楽窯など数多くの窯が出現し、それぞれに素晴らしい画風を作り出してきました。明治時代に入ってからは、大量の九谷焼が海外へ輸出されており、現在でも各時代の窯の上絵付けの作風を源流に、以前にも増して活発な生産が続けられています。

この作品の九谷焼の元は、日本で一番高値だと言われている古九谷から始まっており、古九谷の説明を少しさせて頂きます。九谷焼は、明暦元年(1655年)頃に、百万石の財力と当代一流の文化人の交流の場として栄えていた加賀藩の命により、有田で陶技を学んだ後藤才治郎が、九谷村山中で開窯したのが始まりと一般的には思われてきました。しかし、数十年で突如として廃窯となり、姿を消しており、その理由は定かではありませんが、この江戸時代前期の一定期間につくられたやきものが「古九谷」と呼ばれています。古九谷は色絵磁器で、不透明な鈍い白色素地に、花鳥、山水、風物など絵画的、写実的絵柄が多くみられます。また、上絵付けは大胆な構図で、紫・緑・黄を主とした濃い彩釉を用い、独自の深みと重厚感ある筆致が特徴となっています。美術専門家による古九谷様式の色絵磁器の分類は、大きく三つに分けられており、祥瑞手(中国・明末期の頃に景徳鎮で製作された染付磁器と共通する意匠)、五彩手(窓絵の構図法を基本とし、窓の中に山水画や人物画、花鳥図などを黒の輪郭線で描き、濃い緑、紫、黄などの寒色系の色で着彩されています。)、青手(素地を、緑と黄で大胆に塗りつぶした逸品で、その技法は古九谷を代表する様式です。)この三種類に選別されます。最近では伊万里焼だと多くの意見が出ております。

骨董品売却依頼で、出張させて頂き、金工作品の置物をお譲り頂きました。

販売価格 200,000円

写真39枚掲載、ご覧下さい。

2022年8月30日

材質は銅器です。明治時代頃に作られた鶏の置物で、この頃には廃刀令が出て、金工職人が工夫をして置物や花瓶を作った時代で、非常に人気がある逸品です。写真をご覧のように、細部まで丁寧に彫金細工が施されており、羽や尾、目の部分には象嵌細工が施され、職人技が冴える逸品で、この時代を代表する素晴らしい金工品です。現在の作家では作れない伝承された緻密な細工の彫る技法が素晴らしく、存在感と迫力があります。「秀尚」と銘が入っておりますが、作者についてはよく分かりません。採光の加減で白く光っておりますが、ご覧のように保存状態の良い作品です。合わせ箱が付いております。このような金工作品の置物は高価買取します。

骨董品売却依頼でホームページで同じような金工作品を販売しているのをご覧になり、三重県伊勢市まで出張させて頂き金工作品をお譲り頂きました。

売却済 写真39枚掲載、ご覧下さい。 2022年8月30日 代々の人々が古美術骨董品の愛好家で、沢山の金工作品 …

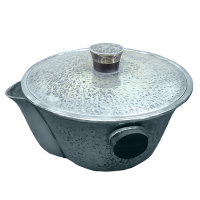

思い出深い貴重な面白い茶掛けの掛軸をお譲り頂きました。

売却済

写真6枚掲載、ご覧下さい。

2022年8月27日

この作品は著名な作家の花柳章太郎さんと表千家の十三代お家元即中斎の合作ですが、本格的な書画ではなく、プライベートに描かれた逸品で、ある意味貴重な作品ですが、売却するとなればプライベートな作品だけに高価には売却出来ないと思われます。即中斎は明治時代に生まれ、大正デモクラシーの自由な空気を吸い、戦中の重苦しい時代を生き抜き、戦後見事に現代茶道を築き上げた昭和初期の表千家の十三代お家元で、「現代茶道の祖」と呼ばれています。