kaitori

珍しい中国美術の仏画を数点お持ち頂き、買取させて頂きましたので紹介します。

売却済

写真3枚掲載、ご覧下さい。

2022年8月5日

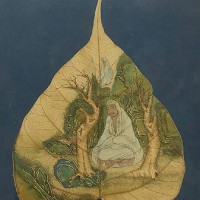

菩提樹の葉に描かれた中国仏画で、保存状態の良い逸品ですが本歌の作品では無く、後の時代に描かれた逸品のようです。このような昔の時代の本歌の仏画は、非常に高価な名品で、残っている作品は殆どありません。この作品も岩絵具の色合いもしっかり残っており、やはりのちの時代に描かれた逸品だと思われます。仏画は本来の時代でなく、日本の江戸時代や明治時代の仏画でも、書き込みが良ければ、贋物や後作りの作品でも中国の人々には人気があります。本来の本歌の作品では、一世紀頃に興った仏教の二大流派で、大乗仏教や小乗仏教がある時代に描かれた逸品です。

骨董品売却依頼で遠くのお客様から宅配で、刀装具の鍔や古道具をお譲り頂きました。

売却済

写真13枚掲載、ご覧下さい。

2022年8月4日

材質は鉄です。時代は江戸時代の品物だと思われます。ご覧のように、丁寧な彫金細工と象嵌細工で愛らしい馬が表現されております。古い時代の、丁寧で味わいのある職人技が冴える逸品です。コレクターの方より、直接買い付けた鍔です。長年の時代を経てきた重みのある風格が見られる作品で、保存状態の良い品物です。採光の加減で白く光っております。このような刀装具の鐔は買取させていただきます。

北海道のお客様からお電話を頂き、数点の鍔や茶道具を宅配でお送り頂きました。

売却済 写真13枚掲載、ご覧下さい。 2022年8月4日 高齢のご主人から買取のご相談で「コロナ禍で整理しよう …

昔の職人技が素晴らしい木彫りの置物を、骨董品買取依頼でお送り頂きました。

売却済

写真9枚掲載、ご覧下さい。

2022年8月1日

このような 木彫りの逸品は日本のお家ではよく見かける逸品です。使われずに保存され、未使用品のような作品で、共箱も綺麗な品物です。日本は森林地帯が多くあり、木彫りの民芸品が昔から発達していました。この作品のように、丁寧に彫られた彫る技法も素晴らしく、伝承された昔の職人技が素晴らしい名品です。三番叟(さんばそう)は、日本の 伝統 芸能で、能の翁で、翁の舞に続いて舞う役です。古美術やかたの店頭には2000点以上の売却して頂いた諸道具や美術品を価格表示し販売しております。

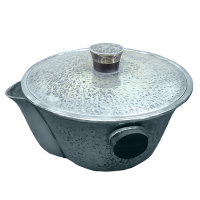

茶道具売却依頼で、面白い形の菓子器をお送り頂きました。

売却済

写真8枚掲載、ご覧下さい。

2022年7月31日

天然の瓢箪を二段に分けて作られた菓子器です。蒔絵はありませんが、内側には漆塗りが施されており、昔の職人技が素晴らしい逸品です。瓢箪という形は縁起の良い形で、裏千家お家元淡々斎の書付が付いており、茶の湯の御茶会で使用して頂けます。長い年月を経てきた逸品ですが、保存状態の良い漆芸作品です。瓢箪は夕顔の変種とされ、「ひさご」とも「ふくべ」とも呼ばれており、初夏に白い花を咲かせ、実は昔から器などにして親しまれてきました。縦に割り、水をすくったりもされたことから柄杓も「ひさぐ」から「ひしゃく」となり、「ひさご」から由来する言葉とも言われています。

茶道具買取依頼で、抹茶茶碗や諸道具を売却頂きました。

売却済

写真6枚掲載、ご覧下さい。

2022年7月30日

この作品は、黒楽茶碗で保存状態も良く、茶の湯では年中使用できる喜ばれる逸品です。作家の作品で印や銘は有りませんが、千家十職の楽焼茶碗に似た作品です。樂 吉左衞門の作品でも利休七選 などの名品には、銘や印も無い作品も有ります。樂茶碗には昔の職人技が素晴らしい名品が数多く有ります。この作品は名品とまではいきませんが、お買い求め頂くお客様に喜んで頂ける逸品です。また茶会では、一楽、二萩、三唐津と言われるように昔から、湯が冷めにくく好んで使われた逸品です。

アンティークの簪や櫛を骨董品売却依頼でお持ち頂き、お譲り頂きました。

売却済

写真6枚掲載、ご覧下さい。

2022年7月27日

手作りで作られた櫛・簪で、元々は先代が芸子さんだったお宅より買い受けた作品です。しっかり作られており、十分使用可能です。保存状態も良く、未使用品に近い名品です。民芸品の手作りの品物で、銘とかは有りませんが、貴重な庶民の楽しみの一つでした。この作品はお店で販売しているお求めやすい逸品で、ホームページ上では販売しておりませんが紹介させて頂きます。店頭では二千円から一万円までの楽しいアンティークの品物を沢山販売しておりますので、是非ご来店くださいませ。

白井半七の乾山写しの蓋置を茶道具売却依頼で、お譲り頂きました。

売却済

写真5枚掲載、ご覧下さい。

2022年7月26日

この蓋置は著名な作家の白井半七の乾山写の作品です。保存状態も良く、綺麗な共箱も付いております。絵付の赤絵に近い釉薬や図柄が面白い逸品です。乾山写しとは、尾形乾山の作品を元に描かれた逸品です。尾形乾山とは江戸中期 寛文三年から寛保三年にかけての陶工で、京都に生まれ、「乾山焼」など数多くの作品の礎になる名品を作り上げた有名な陶工です。

白井半七は、初代白井半七は京都の土風炉師から技法を修得し、1600年代後半に土風炉を中心とした茶器を数多く制作していました。江戸時代に活躍した今戸焼の名工と呼ばれる人物です。其の後、九代目は兵庫県三田市大原へ移窯し、そこで白井半七の伝統を守り続け、現在でも続く今戸焼の名の知れた系譜です。

骨董品買取依頼で、江戸ガラスの面白い逸品をお送り頂きました。

売却済

写真6枚掲載、ご覧下さい。

2022年7月25日

このガラスは我々の業界では江戸ガラスと呼んでいますが、実際は明治時代に作られた逸品です。本歌の江戸ガラスは、すべての工程が職人の手によるもので、その製品はひとつとして同じものが存在しません。色やデザインも様々ありますが、どれも手作りらしい温かみが感じられる名品です。ポルトガルやオランダなどからガラス製品が長崎に伝わり、国内でも「ビイドロ」という名で作られるようになりました。その技法は、ヨーロッパ由来でなく中国の技法に似ていることから、技法そのものは中国から伝来されたのではないかと考えられています。製法はやがて大阪や京都、江戸へも伝わり、江戸で初めてガラスが作られたのは江戸時代初期頃です。

「江戸硝子」と「江戸切子」の違いは、どちらも江戸で発祥したガラス製品ですが、「江戸硝子」にカット加工したもののことを、「江戸切子」と言います。「江戸切子」は、「江戸硝子」をもとに作られているので、大きく分ければ「江戸切子」も「江戸硝子」の一つと言えます。