kaitori

伊万里焼の古陶器の骨董品売却依頼を頂き、宅配でお譲り頂きました。

売却済

写真7枚掲載、ご覧下さい。

2023年6月11日

先に品物を紹介させて頂きます。江戸時代末期から明治時代にかけての伊万里焼で、古伊万里とまではいかないでしょう。愛嬌のある獅子が手描きで丁寧に描かれており、非常に上がりの良い逸品です。このような色絵の面白い図柄の作品は、最近では海外のお客様に人気があり、貴重な作品で高価買取させて頂きます。少し小ぶりの蕎麦猪口ですが、中国茶を飲まれるアジアの愛好家が煎茶道具の煎茶碗の様に使われますので人気があります。伊万里焼は日本で最初に作られた陶磁器で、丁寧に何度も精製された細かい上質の土が使われており、昔の職人技が素晴らしい名品です。後に、真似をして作られた、瀬戸焼等の陶磁器とは違う、日本を代表する陶磁器で喜んで買取させて頂きます。

このような伊万里焼の古陶器に言えるお話ですが、底部に書かれている時代や文字で作品を判定される方がおられますが、例えば、伊万里焼には明治時代でも、中国の年代が書かれたり、江戸初期の時代が書かれたりしています。このような文字は後書きでも同じで、時代を判定するには殆ど信用されていません。古陶器の真贋は、釉薬の色や、焼成の仕方、また使用された土、つまり地面に接する高台の土等で判定します。

中国美術の古陶器の骨董品売却依頼を頂き、出張してお譲り頂きました。

売却済

写真7枚掲載、ご覧下さい。

2023年6月8日

先に品物を紹介させて頂きます。中国の清時代の古陶器で、染付の煎茶碗です。面白い図柄が手描きで描かれており、上がりの良い逸品です。ひび割れや欠け等無く、保存状態の良い品物で買取させて頂きました。大きさ的に酒盃の代わりにもなりますが、中国茶を飲まれるアジアの愛好家が煎茶道具の煎茶碗として使われますので人気があり、煎茶碗に使える逸品は高価買取させて頂きます。この作品はお店で販売しているお求めやすい品物で、ホームページ上では販売しておりませんが紹介させて頂きます。店頭では二千円から一万円までの楽しいアンティークの品物を沢山販売しておりますので、是非ご来店くださいませ。

上記の作品は時代が少し若く明までいきませんが、明時代の素晴らしい古陶器を紹介します。清時代までに中国の古陶器は、頂点を迎える素晴らしい、開発や技術の進歩によって明末清初には名品と呼ばれる陶磁器が数多く生産されました。この時代には、康熙(こうき)年間〔1662~1722〕には御器廠が再開され、端整な宮廷用の陶磁器が生産され、雍正(ようせい)年間〔1723~1735)と乾隆(けんりゅう)年間〔1736~1795〕には生産技法も最高潮になり、粉彩と呼ばれる七宝の技法を用いて作られた磁器も生まれ、中国美術の骨董品ではそれらの品物は一級品です。一方、官窯が衰退していく明末清初には民窯が活発になり、景徳鎮の民窯では金襴手や芙蓉手などが焼かれ、輸出先の好みに合わせた製品を生産しました。

中国美術の古陶器の骨董品売却依頼を頂き、三重県大台町まで出張してお譲り頂きました。

売却済 写真7枚掲載、ご覧下さい。 2023年6月8日 地元の三重県で当店のホームページをご覧になり、「ホーム …

骨董品売却依頼で古陶器の馬の目皿や、数点の諸道具を宅配でお譲り頂きました。

売却済

写真6枚掲載、ご覧下さい。

2023年6月5日

先に品物を紹介させて頂きます。このお皿は保存状態も良く、殆ど使用されていない未使用品に近い品物です。このお皿は馬の目皿と言われ、瀬戸で江戸時代後期以降に量産品として焼かれていた皿の一種です。面白い図柄で、明治時代には非常に人気があり大量生産されてきました。鉄絵で皿の内側、縁に沿うように渦巻き模様が大胆に描かれており、この手の皿が馬の目皿と呼ばれるようになったのは明治の頃と思われます。このような逸品は、昔は沢山あり、便利に手軽に使われていて、役立つ逸品でした。共箱や合わせ箱はありませんが、ひび割れや欠け等なく、保存状態 の良い骨董品で愛好家に人気があり買取させて頂きました。

このような昔から有る図柄の骨董品は、いろいろな日本六古窯と言われる窯で焼かれていました。六古窯について説明させて頂きます。日本六古窯とは、日本古来の陶磁器窯のうち、中世から現在まで生産が続く代表的な6つの産地の窯の総称です。朝鮮半島や中国からの渡来人の技術によって開始された近世からの窯から区別される。日本人とやきものの関わりは縄文時代から続き、文化を深め2017年、日本遺産に認定されました。産地別では「瀬戸焼」愛知県瀬戸市、「常滑焼」愛知県常滑市、「越前焼」福井県丹生郡越前町、「信楽焼」滋賀県甲賀市、「丹波立杭焼」兵庫県丹波篠山市今田町立杭、「備前焼」岡山県備前市伊部が日本の焼き物の骨董品を代表する窯で、このような作品は買取させて頂きます。

骨董品売却依頼で茶道具の釜や風炉を宅配でお譲り頂きました。

売却済

写真8枚掲載、ご覧下さい。

2023年6月4日

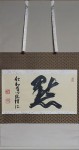

先に品物を紹介させて頂きます。材質は鉄製です。蓋は銅器で出来ており、時代は明治時代から昭和初期頃のものだと思われます。保存状態も良く水漏れ等無く、現在でも使用可能です。鉄味が面白く、さすが伝承された昔の職人技が見られる逸品で、買取させて頂きました。共箱はありませんので、茶の湯の茶会では使えませんが、一人でお茶を楽しむにはもってこいの逸品です。最近ではコロナ禍で、表千家や裏千家でも茶会は少なくなりましたが、釜でお湯を沸かしてこそ茶道の良い所ですね。採光の加減で白く光っておりますが、写真をご覧のように、保存状態の良い品物です。昔の 職人技 が素晴らしい煎茶道具や 骨董品 は、高価買取させて頂きます。

真形釜(しんなりがま)は、茶の湯釜の形状のひとつで、茶湯釜の最も基本的な形とされ、口はやや内側に繰り込んだ繰口(くりくち)、肩はなだらかで、胴の中央に鐶付(かんつき)が付き、胴の上部と下部のつなぎ目に庇のように出ている羽(は)をめぐらした釜です。このように茶道ではいろいろな決まり事や昔からの約束事があり極めるにはそうとうな時間がかかります。

骨董品買取依頼で銅器の花瓶をお譲り頂きました。

売却済

写真7枚掲載、ご覧下さい。

2023年6月2日

先に品物を紹介させて頂きます。この金工作品の花瓶は日本の骨董品で古くからある形です。昔の作品で、材質の銅の味わいある逸品で、中央に彫金細工が施されております。時代的には江戸時代から明治時代頃の骨董品ですが、もっと昔の味わいがある花瓶です。このような昔の職人技が伝承されてきて、象嵌細工や彫金細工が施された金工作品は、アジアのお客様に中国美術として人気があり高価買取させて頂きます。共箱はありませんが、昔に作られた時代を経てきた合わせ箱が付いており、作品の趣を際立たせております。

千年近く受け継がれた日本の金工品の歴史は長く、また明治時代になり帯刀禁止令が出て、昔の職人技に、工夫を凝らし、香炉や花入れ、自在金具を作り、それぞれ独自に開発された技法の金工作品は、規格が統一されて、カタログで販売できるようなブランド品ではありません。一点物の金工作品には多くの偽物があり、確かな鑑定眼が求められます。また、当店では、金工作品の入荷をお待ちのお客様も多数いらっしゃいます。一点数百万円の金工作品を販売できる信用と鑑定眼がある古美術やかたならでは、高価買取させて頂けるのです。

骨董品売却依頼で丹波焼の古陶器を新潟県十日町市のお客様より宅配でお譲り頂きました。

売却済 写真6枚掲載、ご覧下さい。 2023年5月31日 ふらりと偶然立ち寄られたお客様で、お店をゆっくりご覧 …

骨董品売却依頼で丹波焼の古陶器を宅配でお譲り頂きました。

売却済

写真6枚掲載、ご覧下さい。

2023年5月31日

先に品物を紹介させて頂きます。この作品は抹茶道具の薄茶や煎茶道具で使われる茶入です。綺麗な仕覆が付いており、茶の湯では使いやすい大きさで手頃な逸品で買取させて頂きました。キズ等無く保存状態の良い茶入ですが、共箱では無く、お求めやすい価格で販売しております。シンプルな茶入ですが、昔の職人技が漂う、優雅な作品です。昭和初期頃に作られた作品ですが、昔の職人技の素晴らしさを取り入れた茶入です。保存状態も良く、箱も綺麗で最近では、中国茶や煎茶道具にも使われているようで、このような茶道具は買取させて頂きます。

近畿地方のやきものの里・丹波篠山。平安時代末期から鎌倉時代からはじまった丹波焼の特徴は炎の当たり方によって一品ずつ異なった表情を生み出すのが丹波立杭焼です。登り窯により最高温度約1300度で50〜70時間も焼かれるため器の上に降りかかった松の薪の灰が、釉薬と化合して窯変、「灰被り」と呼ばれる独特な模様と色が現出し、全体が少しピカピカした感じに見えるようです。江戸時代以後は釉薬や技法が多様になったが、現代の丹波焼でもその風合いを引き継いだ民芸調の作品が茶道具や骨董品にもよくみられます。

地方のお客様より骨董品売却依頼で、水墨画や日本画を宅配でお譲り頂きました。

売却済

写真7枚掲載、ご覧下さい。

2023年5月29日

先に品物を紹介させて頂きます。この掛軸は本紙は絹本で、山水画が描かれております。古い時代にはこのような山水画の水墨画が好まれ、多くの名品が残されております。この作者はそんなに著名な作者ではありませんが一般的に好まれる図柄で、愛好家の方には人気のある作品で買取させて頂きました。この掛け軸は日本画で絹本に描かれておりますが、一般的に水墨画は紙本に描かれているのが普通です。採光の加減で白く光っておりますが、ご覧のように保存状態の良い品物で、買取させて頂きました。

山水画の説明をさせて頂きます。山や渓谷、川といった自然をモチーフとして、墨のみで描かれる絵画のことです。人物画や花鳥画が実物を写し取るのに対し、創造の景色、実際には存在しないイメージとしての大自然を描くのが特徴です。世間から離れた理想郷を表したもので人生観そのものであるともいえます。中国で唐代後半に山水画の技法 として成立したのが水墨画です。特に水墨画で描かれる山水画のことを水墨山水画と呼びます。墨のみで描かれる南宋画(水墨画)と、着色された山水画の北宋画があり、鎌倉時代に日本に伝わったのは北宋画です。宋元の水墨山水画が輸入されたことがきっかけで、独自の墨の特徴を生かした水墨画の文化が発達しました。室町時代に雪舟、狩野正信などが描いた作品は、北宋の系譜に連なるものです。雪舟や狩野正信らが日本独自の技法で水墨画を描かくようになり、雪舟や狩野派が、室町時代末期から江戸時代まで続く、日本水墨画の主流となりました。

古美術やかたでは、お譲り頂いたお客様に、納得頂くことを第一と考えております。

骨董品売却依頼で蒔絵の諸道具を数点宅配でお譲り頂きました。

売却済

写真6枚掲載、ご覧下さい。

2023年5月27日

先に品物を紹介させて頂きます。平蒔絵で丁寧に桐の紋模様の蒔絵が施された綺麗な蒔絵箱です。内側には梨地の蒔絵があり丁寧に漆塗りが施され、昔の職人技が素晴らしい逸品です。明治時代末頃から昭和初期にかけて作られた漆芸品で、少し擦れ傷がありますが、大きく傷んでいる所は無く、保存状態の良い丁寧な作りの骨董品で、買取させて頂きました。共箱や合わせ箱はありません。このような小さな小物入れの様な蒔絵箱は、煎茶道具や抹茶道具の茶道具にも香合や飾り道具として使われ、遊び心のある面白い作品が多くみられます。

蒔絵の品物を買取させて頂きましたので、蒔絵のお手入れの仕方について少し説明させて頂きます。お手入れの方法としては、漆芸品は非常に傷が付きやすいもので、タオル等の毛羽立ったものでの手入れは止めて下さい。また熱い品物や熱湯は避けて頂き、ぬるま湯を使用して下さい。一般的な漆芸品は、耐水性はまあまあありますが、水につけるのは良くないと思われます。濡れ手ぬぐいで軽く拭く程度で十分で、また、洗剤の使用は避け、乾燥の際は直射日光は避けてください。

古美術やかたは、歴史ある祇園街の中でも、歴史的保全地区にあり、同じ町内には人間国宝の方々もお住まいです。